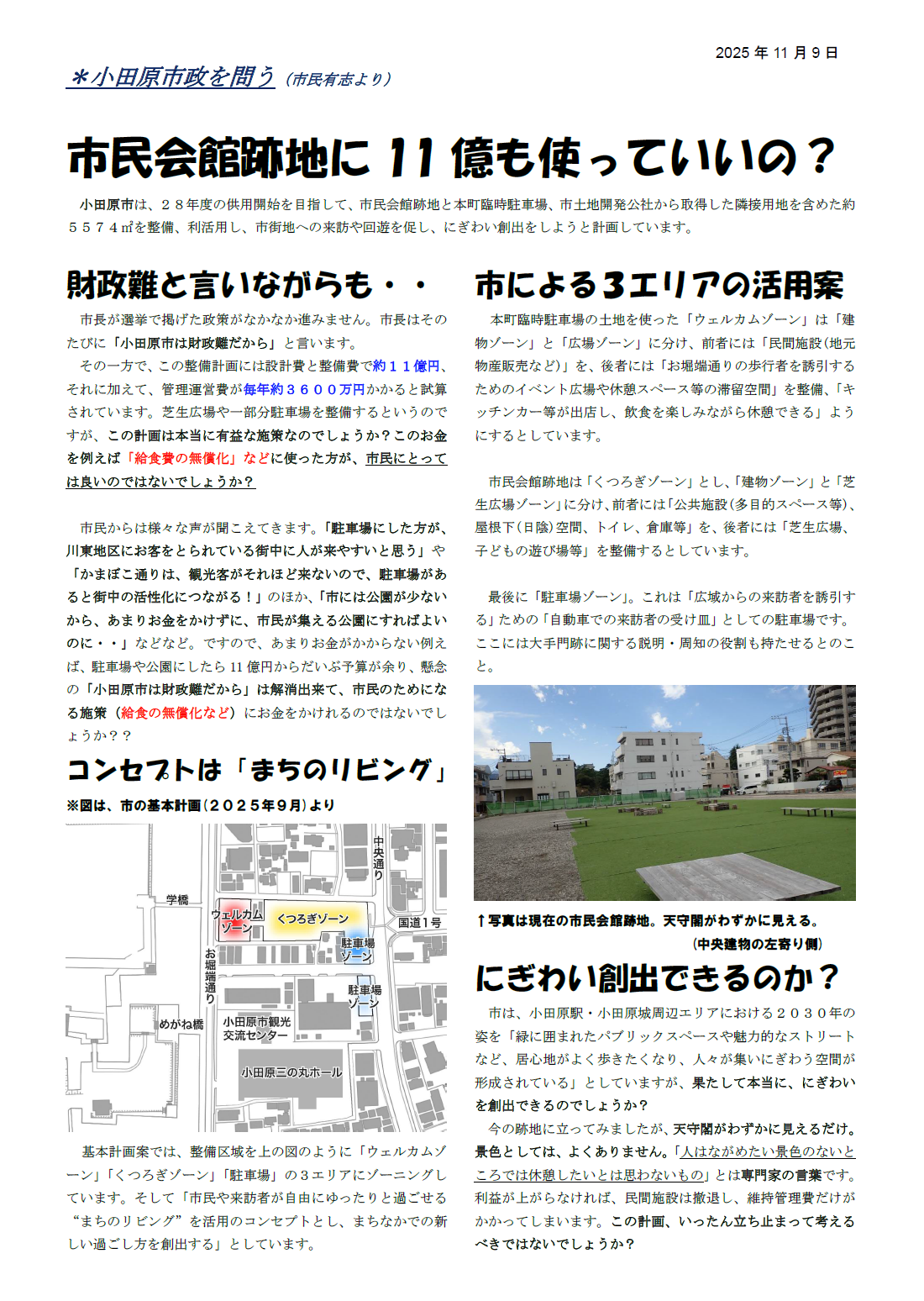

昨年末、12月小田原市議会一般質問で何名かの議員さんから取り上げられた.こちらの懸念事項を皆さんと共有します。

なお、添付の関連資料は、記載のとおり、ある市民有志の方々からのものです。ご一読よろしくお願いいたします。

市議会での加藤憲一市長の答弁は、一旦、立ち止まって再検討する旨がありましたが、皆さん、市側の動向を注視していきましょう。

画像をクリックするとPDFファイルとして大きく表示されます。

政治=くらし

1.小田原市で起こった自治会の「消滅」

小田原市でも、ついに「自治会が消滅する」という前例のない事態が生じました。

これまで加入率の低下や自治会役員の高齢化が課題として取り上げられてきましたが、「消滅」が起こるのはまだ先だろうという希望的観測がありました。

しかし、わたしたちの暮らす小田原で現実に消滅が起きたことは、市民にとっても行政にとっても深刻な警鐘といえるでしょう。

2.市議会答弁と小田原市の姿勢

こうした状況について、先日の小田原市6月議会では「自治会の現状は危機的ではないか、市が管理すべきではないか」との一般質問が出ました。

しかし、市側の答弁は「危機的状況とは考えておらず、その状況を市が管理するべきものではない」というものでした。

確かに自治会はあくまで地域の任意団体であり、市が直接的に統制するものではありません。

それでも行政施策とのつながりは深く、市民生活に直結する役割を担っています。

日々の活動の人手不足や財政的な厳しさを抱える自治会としては、「危機ではない」という答弁が現場感覚とずれていることは否めません。

ここにこそ、オンブズマンとして市としっかり対峙していく必要があります。

3.デジタルも活用した自治会のあり方

一方で、行政を指摘するだけでは状況は改善しません。

任意団体である自治会をどう魅力的にし、暮らしを豊かにする場へ変えていけるのか?

そのために、市民自らが動くことも求められています。

その第一歩として考えられる手段の1つがデジタル化ではないでしょうか。

東京都では、自治会や町内会のデジタル化にかかる費用を全額助成する制度が始まりました。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20250825/1000121074.html

電子回覧板や会費のキャッシュレス化、SNSを活用した情報共有などを導入することで、自治会役員の負担は軽減され、若い世代にも参加しやすい環境が整います。

ただし、高齢者が取り残されないよう、紙の回覧板との併用や「スマホ教室」といった補完策を合わせて運用することも欠かせません。

小田原市でも、市民と行政が協働してこうした仕組みを積極的に取り入れていく必要

があります。

4.市民にも求められる主体性と協働の姿勢

小田原で自治会消滅が現実になったという事実は重いものです。

しかし、それを契機に「新しい自治会像」を模索できるのなら、全国に先駆けた取り組みとなり得ます。

行政だけに任せるのではなく、市民が自らの暮らしを守る意識を持ち、市と協働しながら再構築を進めていく。

その姿勢こそが、自治会を再生させ、市民の安心と満足を高める道筋になるはずです。

オンブズマンとしても議論を深め、市への提言につなげていきたいと思います。

暑さ真っ盛りの7月21日(祝日)の午後に県西地域である開成町の街づくりをテーマとした、表題、開成町会議員の意見交換の場に参加して来ました。

その模様や感じたことを以下に記載致します。

*活動報告のなかに、より良い地域・街づくりへのテーマを取り上げ、開成町や町民のためにより良い街にしていきたい思いが、女性議員のソフトな語り口から如実に出ていたのが、とても良かったです。

(私も自分の地域をよりよいものにしたい思いもあり、自治会副会長や地区体育振興会の理事長などをしているところですので、議員の思いがとても伝わってきました)

*報告会のなかで盛んに出た「足柄」という地域の名前(南足柄市、開成町、大井町、松田町、山北町、中井町の1市5町)は、私は小田原市民なので、日頃、意識もなく、その名前も使わないなのですが、「足柄」地区みなさんで頑張って地域連携している様子は、せっかくなので、2市8町の県西地域全体へともっと広げていく事が大事だと思いました。

(私見ですが、政治的なところをふくめ、足柄下郡と足柄上群は地域意識の融合性に欠けている。県西中心役の小田原市が取り持っているとは言い難い印象でありますので・・)

*ではなぜ、県西地域全体での地域連携が大事かと言いますと, 政治、経済産業やスポーツ、受験生の勉強・受験やそのほか何でも、レベル的にはなかなか勝てない横浜(及び、川崎)が目立って中心となっている神奈川県のなかで、、

自然豊かや気候が安定していて住みやすいとか、箱根・湯河原等の観光地があるとか、人と人とのつながりが温かいなどとかの、良い特異性について県西地域全体が、もっともっと県内に知れ渡るよう、PRしていくべきだと改めて感じました。

*そのためには、勝手ながらの思いですが、いまこそ小田原高校の出身者同士でもあり、世代が近い加藤憲一小田原市長と山神裕開成町長がその意識をもたれ、進めていったら良いはずだと思うところです。

*「足柄」地区(1市5町)は、そのような連携感の雰囲気が報告会全体のなかで伝わりました。

出席議員さんも、南足柄市の議員、松田町の議員、開成町の議員、山北町の議員が会場にいらしてたのも象徴されていると思ったところです。

(松田町の議員さんからは、新松田駅北口地区周辺整備による駅前再開発の状況が参考情報として話題に出ました。)

ですので、「足柄」から「県西」全体へと自治体・地域連携が発展し、横浜や川崎の方々から

「神奈川に県西もあり!」のイメージにぜひともなって欲しいと思います。去る、2025年(令和7年)4月19日㈯に南足柄市中部公民館の講堂にて

行われた南足柄市「令和7年度議会報告会」を拝聴して来ました。

南足柄市には何人かの面識ある議員さんがいまして、今回、一同に会場にいらっしゃいますので、開始まえにご挨拶がてらお話しをしたなかで、南足柄市は条例に基づいた議会報告を議員一同で開催する取り決めをされていると聞き、大変良いことだと感心させられました。

さて、報告会の内容としましては、総務福祉常任委員会・都市教育常任委員会そして、議会運営委員会がそれぞれの昨年度のメイン活動をもとに報告をされました。

また、開始前には15名の全議員の自己紹介がビデオ動画で流され限られた時間のなかでの報告会と参加者との意見交換会の内容を濃くしようとの工夫もありました。

各委員会の報告内容は、追って、市の市議会HP(市議会 | 南足柄市)に掲載される模様ですので、興味のある方はそちらへ願います。

それで、意見交換会は次の別件で参加は出来ませんでしたが、良い意味で一番の驚きをもって帰って来たのが、各委員会の報告の後の参加者からの質疑の時間でした。

何人ものおそらく南足柄市民と思われる方々から、南足柄市行政市民の生活にかかわることへのご質問やご意見などが、活発に出て、もう意見交換の場状態ではないのかの雰囲気があり、良い意味でだいぶ圧倒されました。

第一部の報告会で会場をあとにしましたが、休憩を挟んでの第二部の議員・市民ら参加者との膝を突き合わせた意見交換会では、さぞかしもっと熱気ある時間だったことでしょう。

これだけの熱気は南足柄の市民の多くの方々は、間違いなく南足柄をこよなく愛し、市の行政や議会の状況のことに強い関心があることなのでしょう。

以前、ご紹介した開成町の議会模様しかり、県西では活発な地方自治があるので、これからも他の自治体含めウオッチをしていきたいと思います。

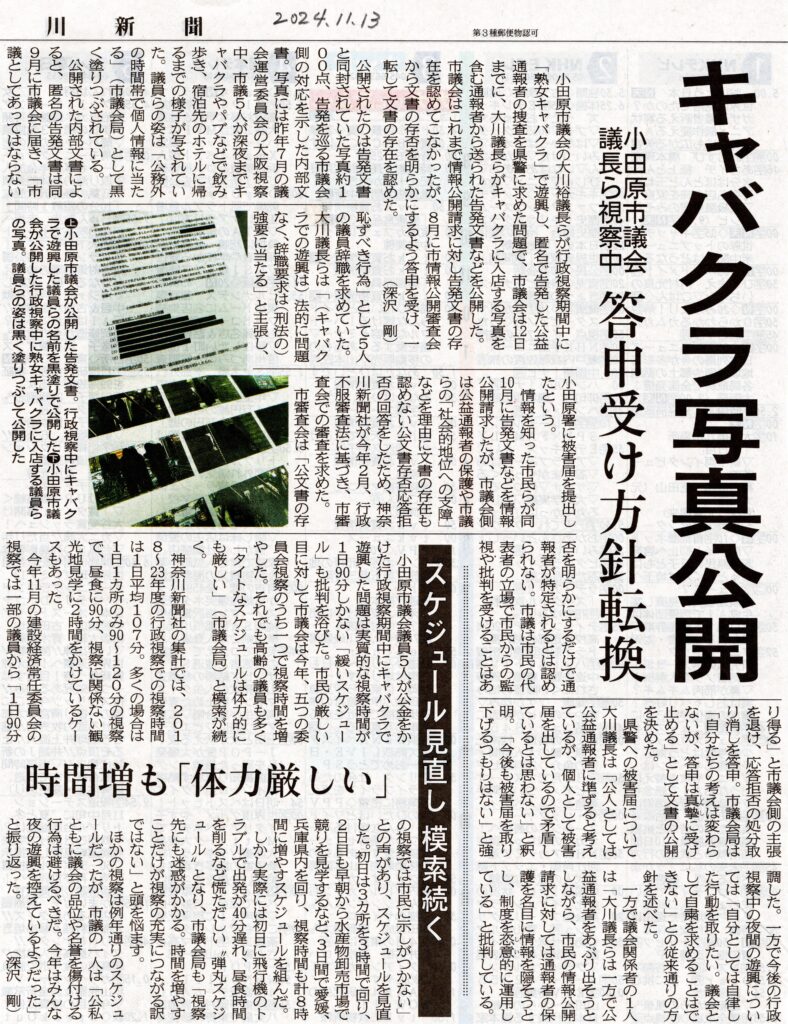

小田原市の情報公開審査会が、告発文書の情報公開拒否に対して異議を答申した結果、

市議会は今までの我々、県西オンブズマン側への対応をひっくり返し、公開に踏み切りました。

県西で唯一、人口増の開成町、山神町長へ就任二年目のインタビューを実施しました。

2024年10月1日(開成町役場:応接室にて)

(参事兼地域防災課長・企画政策課主幹・産業振興課課長ご同席)

Q 小田原かなごてファームとの協定についてお教えください。

A 11月か12月にあじさいの里ソーラーシェアリングが

建設されます。

大きな災害の時には、電力を無償でいただき、蓄電池を介して、

避難している人々の電力にしていくことを計画しています。

Q 災害時の水については、どのようにされますか。

A 水は全て地下水で、水源地が5つあり、

停電時発電機は用意してあります。

また、貯水槽などで18000人くらいの住民の3日間分を

確保しています。

また、宮台地区では小田原紙器、そして、パナック工業と

協定を締結し、水を供給できるようにしています。

無償で提供してもらうケースもあれば、適正価格で購入する

ケースもあります。

Q 開成町では、災害はありますか。

A 平らな地形なので、幸い、土砂災害はありません。

直近では平成19年に台風9号による十文字橋の落橋と河川敷の

スポーツ公園の 冠水がありました。

床上浸水などはめったにありません。

そういう意味で比較的安全な町ではあります。

Q 話は変わりますが、駅前窓口コーナーが廃止されました。

マンションの一人住まいの人にとっては、不便です。

これから独居老人も増えます。

この問題をどう考えたらいいのでしょうか。

A 令和4年10月に廃止しました。

子育て支援センターのスペースを拡張しました。

廃止した理由は、利用者が少なかったこと、マイナンバーカードの普及

によってコンビニ交付を活用できる人が増加したことなどです。

Q 粗大ごみの申請の時に住民は利用していました。

ネ ットで申し込み、マックスバリュで券の販売をしていただけないでしょうか。

A インターネットでも申請できます。

また、コンビニ(3ヶ所)で券を購入できるようになりました。

Q 開成町のホームページはとてもよいと思います。

A 私たちとしては課題しかありません。

ですので、来年4月以降相当大きく変える予定です。

Q 議会の動画がとてもいいです。

ただ、動画を、資料を見ながら聞けるものと、資料を出すと音声がz

消えてしまうところもあり、困っています。

A 議会事務局にぜひ言ってください。

Q 事務的なことですが、デジタルが有効に使われていて、

とても便利です。

後期高齢者保険料自動振替手続きも、スマホでできました。

A 口座振り替えも以前は紙でやっていましたが、

家でできるようになります。

Q 開成町はいろいろな面で頑張っているので住民として

感謝しています。

これからもよろしくお願いします。

A 本日はありがとうございました。

参議院議員 水野もと子氏と懇談会致しました(9月18日)。

水野議員は県西エリアの事に日頃、興味を持って頂いており、所々の事を懇談致しました。

神奈川新聞社から取材インタビューを受けました。

(9月13日付け記事)

最初のコラムである、政治とカネの文中頭に紹介されてます。

(自民党総裁選に絡みでインタビュー取材)